◇SMIとは

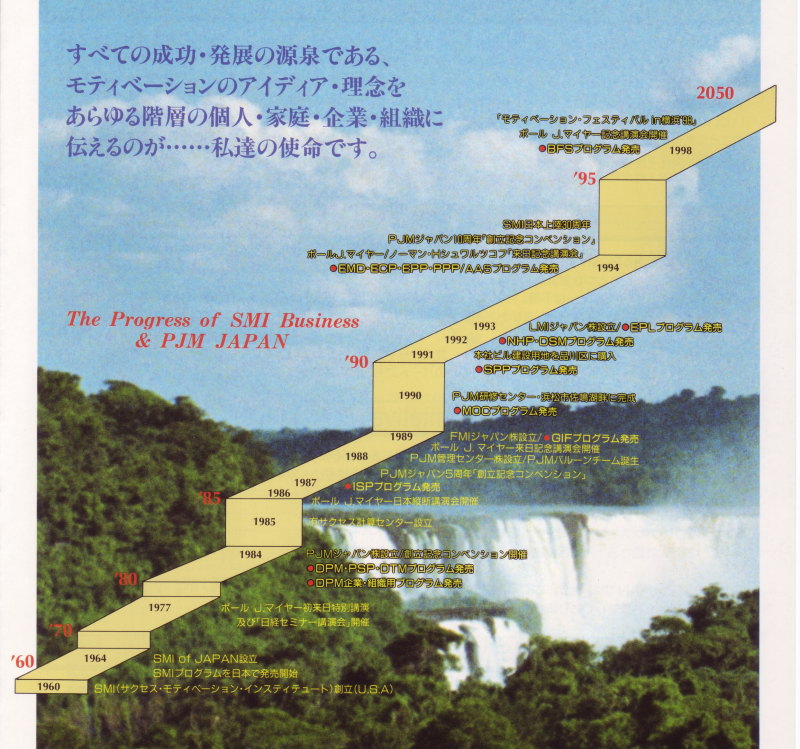

SMIはサクセス・モティベーション・インスティチュートの略で、本部はアメリカのテキサス州ウエイコ市に1960年にポール・J・マイヤーによって創立され、

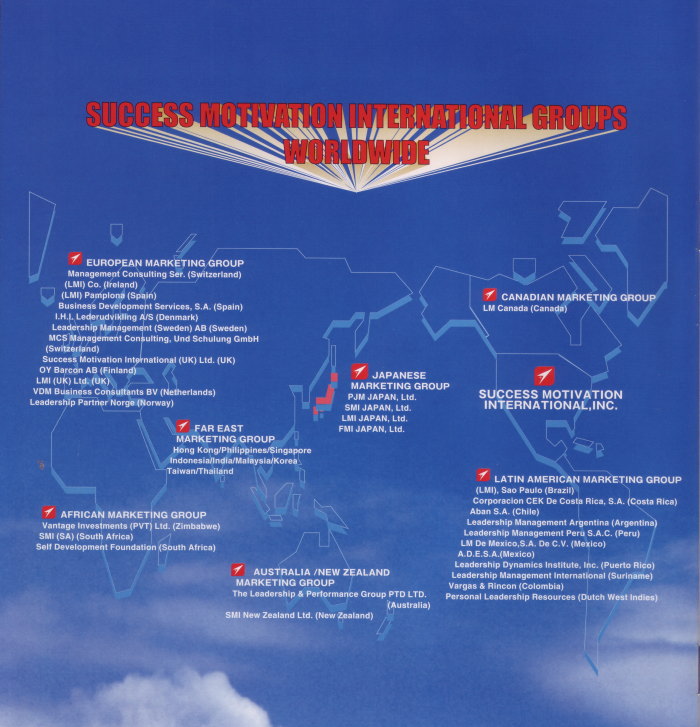

目標に向って行動する人間の心"モティベーション"に関する多くのプログラムを開発、 24ヶ国語に翻訳され、80余ヶ国で活用されている、世界最大の能力開発組織です。

SMIプログラムは、半世紀に亘り歴史と言語、習慣、宗教、文化、人種等を乗り越え、

世界規模で多くの成功者を輩出し、日本でも多くの事業家、ビジネスマン、医者、弁護士、教育者、

スポーツ選手、主婦、行政府に至るまで広範囲な方々に活用され、あらゆる分野に実績を持っています。

現在日本ではSMIインターナショナルジャパン http;//www.smi-japan.jp/(代表取締役 山本雄一)を総代理店として、全国主要都市を中心に62社の公認代理店があり、地域の発展に貢献しています。

小杉隆雄のSMI雑感へ(※毎月、SMI体験談、クライアントの声等をコラムで紹介しています)![]()

ホームトップページへ

2019年末に発生した新型コロナによって、生活形態や労働のスタイルも大きく変化しました。企業の在り方や価値観も変わりました。そして、2022年の2月にはロシアがウクライナに侵攻し、世界の秩序が大きく揺らいでいます。しかし、そのように人類が大きな困難に直面した今も、人間の本質は全く変わっていません。大自然も宇宙の法則に従って何ひとつ変わることなく営まれています。歴史に目を向けると、人類がより良き社会を目指して積み重ねてきた普遍的価値観も、やはり変わることはありません。SMIのアイデアも人類の普遍的真理といわれます。当社は今後も、その普遍性ゆえに世界中で多くの実績を残してきたSMIのアイデアを、一人でも多くの人生にご活用頂き、そして一社でも多くの発展に寄与し、社会に貢献して参ります。

(有)サクセスギャランティー新潟 代表 小杉隆雄

《SMI創立者ポールJ・マイヤー》

《SMI創立者ポールJ・マイヤー》 《世界に羽ばたくSMI》

《世界に羽ばたくSMI》